건강칼럼 靑松 건강칼럼 (988)... 4대 만성 뇌질환

페이지 정보

작성자 크리스챤포토저널 댓글 0건 작성일 25-02-21 19:12본문

靑松건강칼럼 (988)... 4대 만성 뇌질환

뇌전증(腦電症, Epilepsy)

박명윤(보건학박사, 한국보건영양연구소 이사장)

뇌전증(腦電症)은 뇌졸중(腦卒中), 치매(癡呆), 편두통(偏頭痛)과 함께 흔한 4대 만성 뇌질환 중 하나로 어느 연령에서나 발생할 수 있고 최근 고령층 증가로 발생률이 증가하고 있다. 뇌전증은 인류역사상 가장 오래된 질병인 동시에 현대 사회가 당면하고 있는 중요한 사회적 질병의 하나로 꼽히고 있다. 뇌전증은 전염병도 불치병도 아니다.

뇌전증(Epilepsy)의 어원은 그리스어에서 유래한 것으로 ‘외부에서 약령(惡靈)에 의해 영혼이 사로잡힌다’는 뜻으로 받아들여져 왔다. 하지만 근·현대에 들어와서 이러한 뇌전증 발작은 뇌파(腦波) 등의 의과학 기기나 신경생리학의 발달로 인해 신경세포의 일시적이고 불규칙적인 이상흥분현상에 의하여 발생한다는 것이 밝혀졌다.

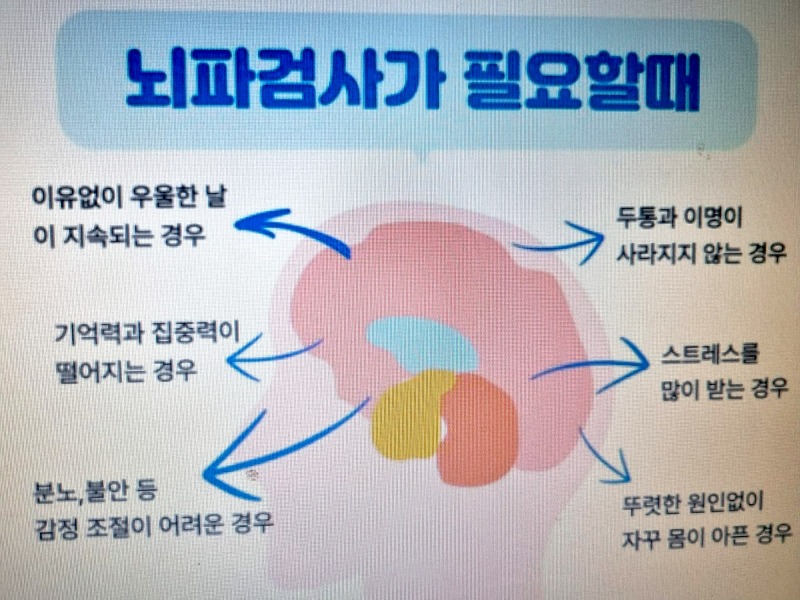

▲ 뇌파검사가 필요할 때,

뇌전증(간질)은 갑자기 온몸에 경련이나 의식 장애 따위의 발작이 되풀이되는 질병이다. 단일한 뇌전증 발작을 유발할 수 있는 원인 인자, 즉 전해질(電解質) 불균형, 산-염기 이상, 요독증, 알코올 금단현상, 심한 수면박탈상태 등 발작을 초래할 수 있는 신체적 이상이 없음에도 불구하고, 뇌전증 발작이 반복적으로 발생하여 만성화된 질환이다.

‘간질(癎疾)’ 자체가 잘못된 용어는 아니지만 사회적 편견이 심하고, 간질이라는 용어가 주는 사회적 낙인이 심하기 때문에 ‘뇌전증’이라는 용어로 변경되었다. 한 번의 신경 세포 과흥분을 의미하는 뇌전증 발작(seizure)과 발작(發作)이 반복적으로 발생하는 뇌전증을 구분하는 이유는 뇌전증은 약물 혹은 수술적 치료가 필요한 질병이기 때문이다.

세계 뇌전증의 날(International Epilepsy Day)은 매년 2월 두 번째 월요일로, 2015년부터 국제뇌전증협회(IBE)와 국제뇌전증퇴치연뱅(ILAE)이 주도해 한국을 포함한 140개 국가 의료진과 환자들이 기념하고 있다. 대한뇌전증학회(Korean Epilepsy Society)는 ‘세계 뇌전증의 날’을 맞아 2월 10일 서울 삼성서울병원 본관에서 열린 ‘2025년 세계 뇌전증의 날’ 기념 기자간담회에서 뇌전증에 대한 사회적 인식 개선이 필요하다고 밝혔다.

이날 행사에서 서대원 대한뇌전증학회 이사장(삼성서울병원 신경과 교수)은 뇌전증은 어느 인종, 연령에서도 일어날 수 있는 질병이므로 우리가 모두 뇌전증을 잘 이해하고, 같이 살아가는 사회를 만드는 것이 중요하다고 말했다. 그리고 “환자들을 향한 부정적 인식을 개선하고, 질환에 대한 정확한 정보를 확산하는 것이 중요하다”라고 당부했다.

문제는 뇌전증 특유의 경련 증상으로 인해 사회적 편견이 심하다는 점이다. 전문가들이 학회 차원에서 회사 고용주 및 직원들과 교사 및 학생들을 대상으로 실시한 ‘뇌전증 환자에 대한 인식조사’ 결과에 따르면, 국내 고용주나 직장 근로자들은 다른 선진국보다 뇌전증 환자 고용에 대해 부정적인 인식과 태도를 보이고 있다. 뇌전증의 발병률과 유병률은 후진국이 선진국보다 2-3배 높다.

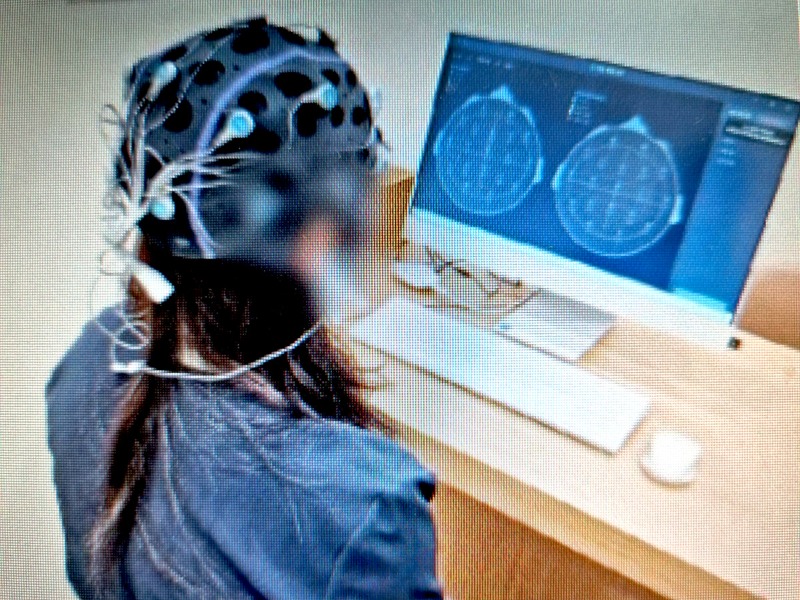

▲ 뇌파(腦波)검사,

뇌전증의 발병은 생후 1년 이내에 가장 높았다가 급격히 낮아진다. 청소년기와 장년기에 걸쳐 낮은 발생률을 유지하다가 60세 이상의 노년층에서 다시 급격히 증가하는 U자형의 형태를 보인다. 일반적으로 뚜렷한 원인 인자에 의해 유발된 단일한 뇌전증 발작은 치료를 하지 않는다.

뇌전증은 여러 가지 원인에 의해 발생한다. 역학(疫學) 조사연구에서는 환자의 1/3 이상이 뇌에 생긴 병리적 변화나 뇌손상의 과거 병력이 있는 것으로 보고되어 있다. 주요 원인으로는 뇌졸중, 선천기형, 두부외상, 뇌염(腦炎), 뇌종양, 퇴행성 뇌병증(腦病症), 유전, 미숙아, 분만 전후의 손상 등을 들 수 있다. 또한 연령층에 따라 뇌전증 발작이 발생하는 원인도 다르다.

뇌전증의 원인은 출생-6개월 신생아는 분만 전후의 손상, 뇌의 발달이상, 선천성 기형, 중추신경계의 급성 감염 등이며, 6-24개월은 급성 열성경련, 중추신경계의 급성감염, 분만 전후의 손상, 뇌의 발달이상 등이다. 2-6세는 중추신경계의 급성감염, 분만 전후의 손상, 뇌의 발달이상, 특발성(원인이 잘 밝혀지지 않은 경우), 뇌종양 등이다. 6-16세는 특발성, 뇌종양, 중추신경계의 급성감염, 분만 전후의 손상, 뇌의 발달이상 등이며, 성인은 뇌외상(外傷), 중추신경계의 감염, 뇌종양, 뇌졸중 등이 원인이다.

뇌전증의 발작은 크게 ‘부분 발작’과 ‘전신 발작’으로 나뉜다. 부분 발작은 대뇌피질의 일부분에서 시작되는 신경세포의 과흥분성 발작을 말하며, 전신 발작은 대뇌양쪽반구의 광범위한 부분에서 시작되는 발작을 의미한다. 부분 발작에는 단순부분발작(simple partial seisure)과 복합(complex)부분발작이 있다. 전신 발작에는 소발작(결신발작), 대발작(전신강직간대발작), 근육간대경련발작(myoclonic seizure), 무긴장발작 등이 있다. 무긴장발작은 순간적인 의식 소실과 함께 전신의 근육에서 힘이 빠지면서 넘어지는 형태이다.

뇌전증 증후군(epileptic syndrome)은 뇌전증을 해당하는 원인 및 국소화 또는 전반성 여부에 따라 분류한 것이다. 열성 경련(febrile seize)은 소아에서 가장 흔한 형태의 발작이며, 4-13세 사이에 발생하는 양성 롤란딕 뇌전증(Benign Rolandic Epilepsy), 4-10세의 소아에서 발병하는 소아 소발작뇌전증, 청소년 근육간대경련뇌전증, 측두엽뇌전증, 뇌전증지속증(status epilepticus) 등이 있다.

뇌전증은 간헐적으로 발생하는 질환이기에 의사가 환자의 뇌전증을 직접 목격할 가능성은 높지 않다. 이에 발작 증상 및 관련된 상황에 대해 자세히 병력을 청취하는 것이 필요하다. 발작 양상의 특징에 대한 정보, 과거력을 통한 뇌전증 발생의 위험 인자 규명, 그리고 신경계질환에 대한 가족력 유무 등을 파악해야 한다. 뇌전증의 검사 방법은 뇌파검사, 뇌 영상 검사 등을 실시한다.

치료는 약물치료와 뇌전증 수술이 있다. 뇌전증 환자는 우선 약물로 치료하는 것이 원칙이지만, 약물치료로 뇌전증 발작이 조절되지 않을 때는 뇌전증 수술 등 비약물요법을 고려한다. 생후 첫 번째 뇌전증 발작으로 인하여 병원에 온 환자는 대부분 즉시 항뇌전증약물을 투여하기 전에 여러 가지 검사를 실시한다. 각종 검사에서 특별한 이상이 발견되지 않는 경우에는 약물치료를 하지 않고 경과를 관찰한다. 하지만 두 번 이상의 뇌전증 발작이 특별한 유발 요인 없이 나타날 경우 약물치료를 시작한다.

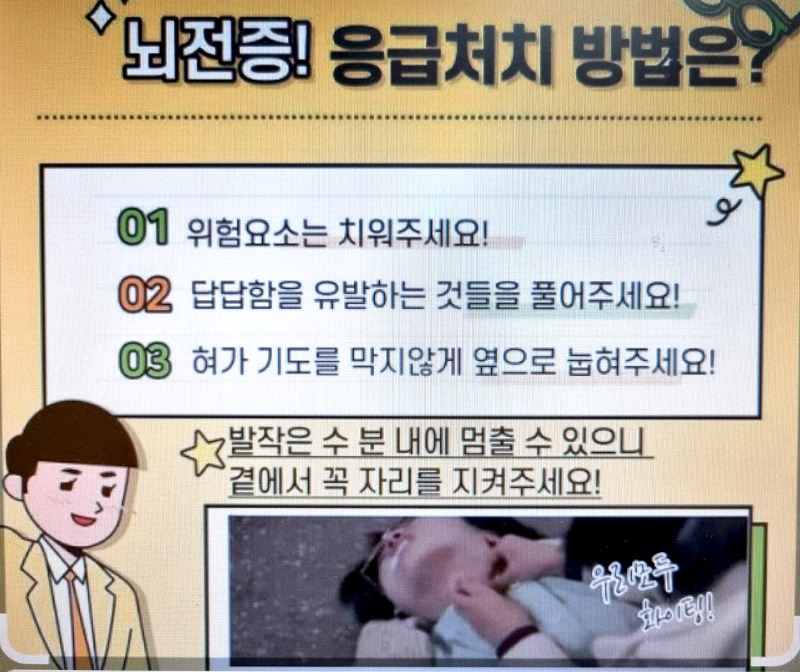

▲ 뇌전증 환자 응급대처법.

그러나 첫 번째 발작이라 하더라도, 다음과 같은 경우에는 약물치료를 즉시 시작한다. ▲뇌파검사(腦波檢査, Electroencehalography)에서 뚜렷한 뇌전증파가 관찰될 때, ▲뇌 MRI에서 뇌에 구조적인 이상이 있을 때, ▲신경학적 진찰에서 이상 징후가 발견될 때, ▲뇌전증 발작의 가족력이 있을 때, ▲과거력 조사상 외염(腦炎) 혹은 의식 소실을 동반한 외상(外傷)이 있을 때, ▲현재 활동성 뇌감염을 앓고 있을 때, ▲첫 번째 발작이 뇌전증중첩증으로 나타날 때 등이다.

항경련제(抗痙攣劑) 또는 항전간제(抗癲癎劑)는 뇌전증 발작의 치료에 이용되는 약품군이다. 1990년대 이후 개발 상용화된 약물은 기존의 항경련제와는 다른 성질을 갖는 것이 많고, 심각한 부작용이 적으며 약물상호작용 측면에서도 우수한 점이 있다. 약물치료의 목표는 지속적으로 약을 사용하더라도 특별한 부작용 없이 증상을 조절하는 데 있다. 따라서 약물 선정은 효과와 안정성을 모두 고려하여 결정하게 된다.

항뇌전증약 치료 이후 증상이 만족스럽게 조절된다면 항뇌전증약 투여를 중단하는 것을 고려한다. 일반적으로 소아의 경우에는 2년 동안 뇌전증 발작이 없을 때, 성인의 경우 3년 정도 뇌전증 발작이 없을 대 항뇌전증약 투여 중지를 시도하게 된다. 약물 투여 중지 후 발작이 재발하는 경우 대개 약물을 다시 투여하기 시작하면 발작을 조절할 수 있다. 그러나 약 10%에서는 약물 투여를 다시 시작하여도 잘 반응하지 않을 수 있다.

뇌전증 수술은 약물치료로 뇌전증 발작이 조절되지 않을 때는 수술 등의 비약물요법을 고려한다. 뇌전증의 원인이 되는 병리적 변화를 뇌에서 찾아낼 수 있는 경우에는 국소 절제술을 통하여 해당 부위를 제거한다. 측두엽(側頭葉) 이외의 부분에 병적인 변화가 생긴 경우에는 수술 결과가 측두엽의 경우에 비해 좋지 않다. 뇌전증 수술 후에도 최소 1-2년간은 약물치료를 계속하고, 발작 재발이 없으면 약 1년에 걸쳐 서서히 약물을 줄여나간다.

뇌전증은 영아부터 고령의 성인까지 누구에게나 발병할 수 있고 후천적인 원인이 많다. 뇌전증 환우가 안전하게 살아가려면 약물과 수술 등 적절한 치료 외에도 뇌전증에 대한 이해가 중요하다. 주변에 발작(發作)하는 뇌전증 환자를 목격하면 발작이 멈출 때까지 환자가 다치지 않도록 도와주는 게 중요하다. 먼저 환자의 고개를 옆으로 돌려 기도(氣道)를 유지하는 것이 가장 중요하다.

靑松 朴明潤(서울대학교 保健學博士會 고문, 대한보건협회 자문위원, The Jesus Times 논설고문, The AsiaNㆍ시사주간·이코노믹포스트 논설위원) <청송 건강칼럼(988) 2025.2.24. Facebook>

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.